こんにちは!いけばな御室流の教室に通い始めて半年ほどの初心者です。最初は「難しそう」「堅苦しそう」というイメージだったいけばなですが、実際に習ってみると奥深くて楽しい世界にすっかりハマってしまいました!

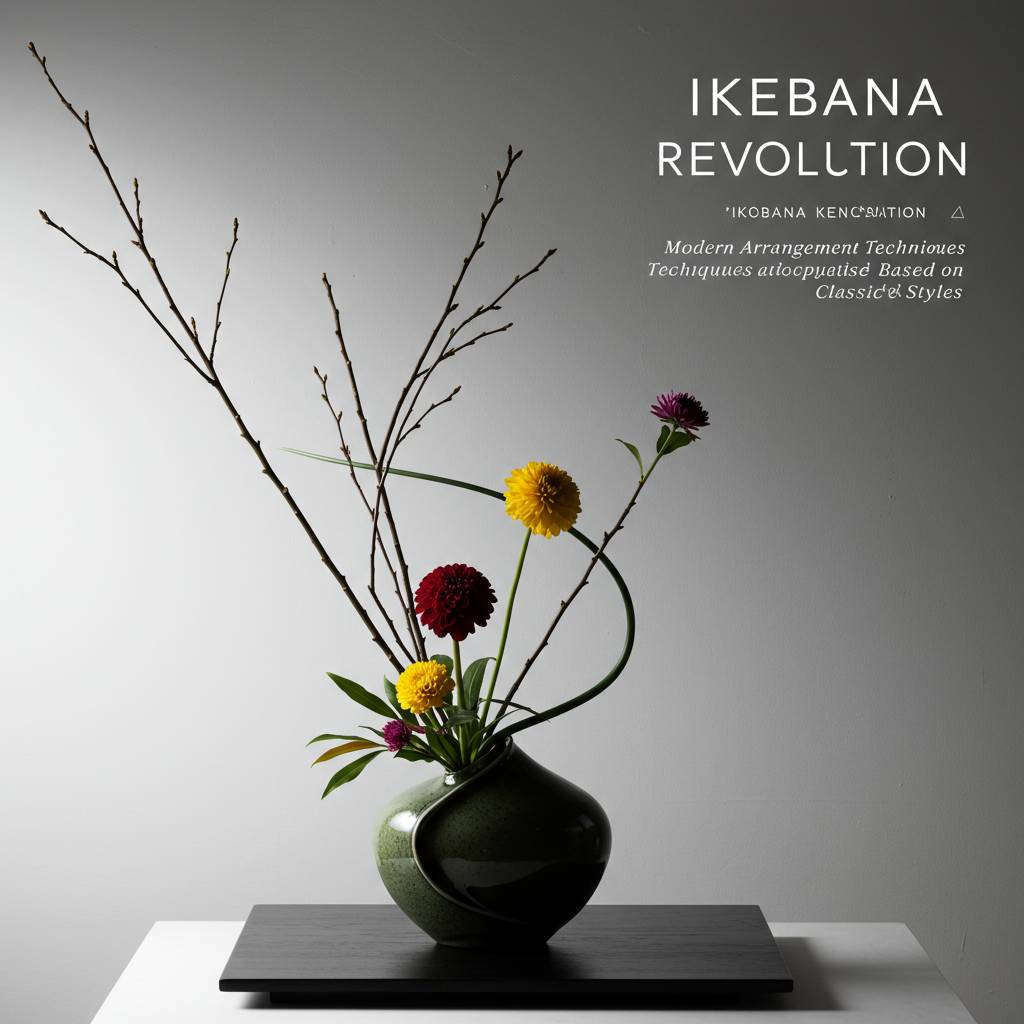

皆さんは「いけばな」って聞くと、どんなイメージを持ちますか?「伝統的で敷居が高い」「年配の方がやるもの」と思っていませんか?実は今、伝統的な技法を活かしながらも現代の生活空間に合わせたアレンジメントとして、若い世代にもじわじわ人気が出ているんです!

特に御室流は花材の持つ自然の美しさを活かす「いけばな」の精神を大切にしながらも、現代の暮らしに溶け込む柔軟さがあって、初心者の私でも楽しく学べています。

このブログでは、いけばな御室流で学んだ基本テクニックや、現代の生活に取り入れやすいアレンジのコツ、季節の花材選びのポイントなど、私が実際に教室で教わったことや、自分なりに試して「これは使える!」と感じたテクニックをシェアしていきます。

伝統的ないけばなの美しさを現代の暮らしに取り入れてみたい方、新しい趣味を探している方、日常に少し彩りを加えたい方に、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。初心者目線の気づきや発見も含めて、いけばなの素晴らしさをお伝えしていきますね!

1. 初心者でも10分でできる!古流いけばなの基本テクニックと現代風アレンジのコツ

古流いけばなは日本の伝統文化でありながら、実は初心者でも取り組みやすい花道です。古流の基本である「天・地・人」の三才の考え方は、シンプルながらも奥深い美学を表現します。この基本を押さえれば、たった10分で素晴らしいアレンジメントが完成します。

まず必要なのは剣山と平たい花器。剣山をしっかり固定し、まず「天」となる一番高い枝を中心よりやや後ろに挿します。これが全体の高さを決定づけます。次に「地」となる低い枝を前方に配置。最後に「人」の枝を中間の高さで左右どちらかに挿します。この三点だけで基本の「立て花」の形ができあがります。現代風にアレンジするコツは色彩のコントラストを大胆に取り入れること。

伝統的には季節の花材を用いますが、現代では輸入花材や造花を組み合わせても良いでしょう。また、剣山が見えないようにモスやリーフで隠す工夫も現代的。池坊や小原流などの古流を学んだ後、自分らしいアレンジに発展させることで、伝統と革新が融合した素敵な空間演出が誰でも簡単に実現できます。

2. 和室も洋室も華やかに!伝統×モダンで空間が変わるいけばな術

和の空間はもちろん、現代の住まいにも美しく映える生け花の魅力。古流の技法を取り入れながらも現代の空間に調和する生け方を知れば、お部屋の印象が一変します。伝統とモダンの融合は、実は多くの著名な生け花作家も挑戦している手法なのです。

和室での生け花は、床の間に置く場合、高さや色合いのバランスが重要です。伝統的な流派では、「真・行・草」の三種の形式を基本に季節感を表現します。ただし、現代の和室は以前より天井が低くなっているため、伝統的な高さをそのまま再現するのではなく、空間に合わせた調整が必要です。

一方、洋室では異文化の対比が魅力となります。直線的な洋家具と相性がよいのは意外にも伝統的な「立花(りっか)」のスタイル。その端正な佇まいは、北欧インテリアとも調和します。

おすすめは「ワンポイント変化」の手法です。例えば、伝統的な剣山を使いながらも、器は洋風のガラス花器を選ぶ。または反対に、モダンな生け方でも竹筒や備前焼などの和の器を用いるといった「ミックススタイル」が空間に奥行きを生み出します。

実際にホテルオークラ東京では、ロビーに飾られる大型の生け花が伝統的な様式を保ちながらも、現代的な空間デザインと見事に調和し、多くの外国人観光客を魅了しています。

材料選びでも革新は可能です。季節の草花と共に、ドライフラワーやプリザーブドフラワーを組み合わせることで、和の伝統に新しい質感をプラス。例えば、桜の枝と共にユーカリのドライを添えるなど、和洋の植物を混ぜることで新しい表情が生まれます。

色彩のコントラストも重要な要素です。日本の伝統色である藍や朱と、現代的なモノトーンやメタリックカラーの組み合わせは、思いがけない美しさを創出します。特に白い壁の多い現代住宅では、鮮やかな花材が映える一方、シンプルな草姿も洗練された印象を与えます。

生け花の魅力は、決して古めかしいものではなく、むしろ時代に合わせて進化し続ける日本文化の粋なのです。伝統を知り、現代に活かすことで、どんな空間も特別な場所へと変貌させることができます。

3. プロが教える花材選びの秘訣!季節を感じる古流アレンジメントの魅力

古流生け花の真髄は、季節の移ろいを花材選びから表現することにあります。プロの生け花師が常に心がけているのは「旬」を捉えた花材選定です。春なら桜や菜の花、夏は紫陽花やカラー、秋には紅葉や菊、冬は椿や南天といった具合に、その時季ならではの花材を選ぶことで作品に季節感が宿ります。

古流において重要なのは、主役となる「真」、脇役となる「副」、空間を彩る「添え」の三位一体の調和です。例えば、真に芍薬を据える場合、副には笹や木の枝など直線的な素材を、添えには小さな野の花を配することで、立体感と奥行きが生まれます。この三つのバランスが古流アレンジメントの骨格となるのです。

さらに注目したいのが「隠し花材」の活用術。一見目立たない位置に配される小さな花や葉が、全体の印象を左右することがあります。京都の老舗生け花教室「花游庵」の主宰者は「見えない部分にこそ心を込める」と語ります。こうした細部へのこだわりが、古流生け花の深みを生み出すのです。

花材選びで迷ったときは、「その土地で自然に育つ植物」を基本にするとよいでしょう。地域固有の野草や樹木は、その地の風土と共鳴し、より自然な調和を生み出します。

最後に忘れてはならないのが「花材の状態」です。満開の花より、つぼみと開花が混在する状態の方が、時間の流れを表現できます。プロは花市場で花を選ぶとき、単に見た目の美しさだけでなく、生命力や持ちの良さ、開花のタイミングまで見極めています。この眼力こそが、古流アレンジメントの命を左右するのです。

4. 驚くほど長持ち!いけばな御室流の花の寿命を延ばす7つのテクニック

美しい花は目の保養になりますが、せっかく活けた花がすぐに枯れてしまっては残念です。特にいけばな御室流は「花の命を最大限に引き出す」ことを大切にする伝統があります。今回は御室流の教えに基づいた、花の寿命を劇的に延ばす7つの秘訣をご紹介します。これらのテクニックを実践すれば、通常より1週間以上長く花を楽しめることも珍しくありません。

1. 「水切り」の極意:花を購入したらまず斜めに切り、水中で再度切ることで空気が茎に入るのを防ぎます。御室流では水中切りを「命の再生」と呼び、特に重視しています。

2. 「花器の清潔さ」:御室流の指導者、岡田瑛子家元も推奨する方法で、花器はほんの少量の漂白剤で完全に消毒します。バクテリアの増殖を抑え、水の腐敗を防ぎます。

3. 「水替えの頻度」:毎日朝に水を替え、その際に茎を1cmほど切り直します。花への新鮮な水分供給を継続させます。

4. 「適切な環境」:御室流の教えでは、花は「北東の角」に置くことを推奨しています。直射日光や暖房、冷房の風が直接当たらない場所を選びましょう。

5. 「剣山の使い方」:剣山は単なる固定具ではありません。御室流では剣山を「花の命の道」と考え、茎の中心部を突き刺すことを避けています。側面から刺すことで水の吸い上げを妨げません。

6. 「延命剤の活用」:市販の延命剤もよいですが、御室流では砂糖小さじ1/4と少量のお酢を水に加える伝統的な方法も使います。これは花に栄養を与えながらバクテリアの増殖を抑制します。

7. 「葉の処理」:水に浸かる部分の葉はすべて取り除きます。また上部の葉も必要以上に残さないことで、水分の蒸発を減らし、花への栄養集中を図ります。

これらのテクニックは、特に御室流では「花と対話する」姿勢を大切にしています。花材それぞれの性質を観察し、一輪一輪に合わせたケアを施すことで、驚くほど長く花を楽しむことができるのです。花の命を長らえさせる技術は、いけばなの真髄でもあります。

5. 日常に取り入れたい!簡単いけばな実践法と写真映えするコツ

日常空間に花を活けるだけで、心の豊かさと癒しを感じることができます。古流いけばなの美学を取り入れた簡単な実践法をマスターすれば、SNS映えする素敵な空間演出も可能になります。まず基本となるのは「立て花」の考え方です。主となる花材を垂直に立て、それを中心に脇役となる花材を左右に配置する三角形の構図は、初心者でも挑戦しやすい形です。

簡単に始めるなら、ペットボトルを切って作る即席花器がおすすめ。底に少量の水を入れ、剣山を固定すれば、立体的なアレンジメントが可能になります。花材選びは、季節を感じる草花1種と枝物1種があれば十分です。例えば春なら、桜の枝と菜の花の組み合わせで一気に季節感が出ます。

写真映えするコツは「余白」の美学を意識すること。花材を詰め込みすぎず、一呼吸置くような空間を作ると、見る人の想像力を刺激します。撮影時は自然光を活かし、横からの光で陰影をつけると立体感が増します。背景はシンプルな壁や無地の布を使うことで、花のフォルムや色彩が引き立ちます。

いけばなは季節の移ろいを感じる日本の伝統文化。その奥深さを日常に取り入れることで、忙しい現代生活に潤いをもたらしてくれるでしょう。